Batteries Solaires : tout savoir sur les batteries en 2025

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles vous voudriez ajouter une batterie solaire à votre système. Que ce soit dans un scénario site isolé, hybride, ou commercial & industriel, nous avons une batterie qui sera adaptée à vos besoins, rentable et durable, de 2 jusqu’à plusieurs centaines de kWh.

Dans cet article technique, nous détaillons les différentes technologies de batteries solaires, leurs avantages et inconvénients, en étayant nos arguments avec des retours d’expérience terrain concrets que nous avons acquis depuis 8 ans, sur plusieurs centaines d’installations solaires avec batteries.

📘 Glossaire des termes techniques – Batteries solaires

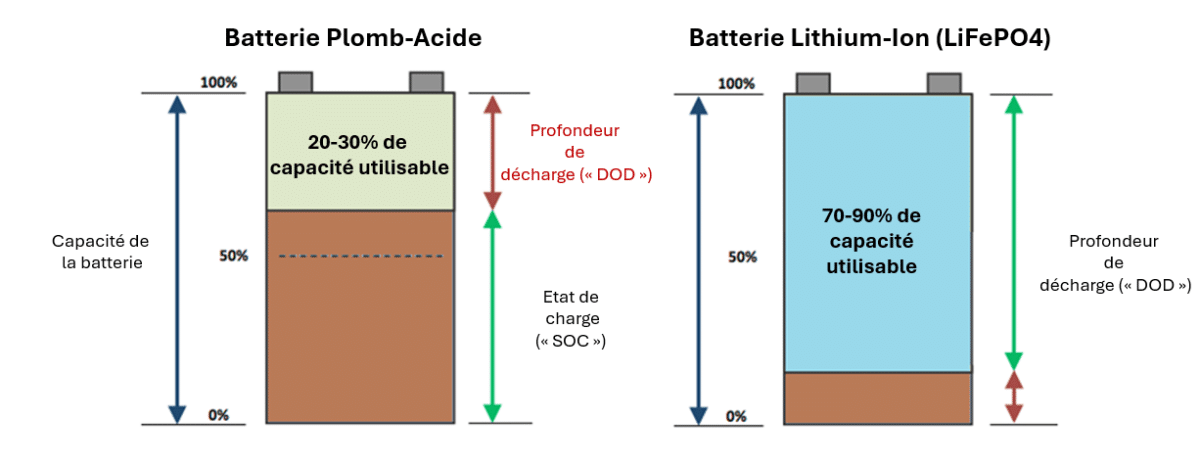

- DOD – Depth of Discharge : pourcentage d'énergie réellement extraite de la batterie par rapport à sa capacité totale. Un DOD de 80 % signifie que 80 % de l’énergie a été utilisée.

- SOC – State of Charge : niveau de charge actuel de la batterie exprimé en pourcentage. Un SOC de 100 % signifie que la batterie est entièrement chargée.

- EOL – End of Life : point à partir duquel une batterie est considérée comme en fin de vie, souvent défini comme une capacité résiduelle de 70 % de sa capacité initiale.

- Taux de décharge (C-rate) – C/Rate : indique la vitesse de décharge de la batterie. Par exemple, 1C signifie une décharge complète en 1h, 0.5C en 2h, 2C en 30 min.

Pourquoi s'équiper d'une batterie solaire en 2025 ?

Les batteries vous permettent de stocker l’énergie solaire pour l’utiliser le soir et la nuit. Avec l’installation d’une batterie solaire, vous importerez moins d’énergie d’EDF, et vous économiserez sur vos factures d’électricité. Nous pouvons donc parler ici d’optimisation de l’auto-consommation (hybride), couplé à vos panneaux solaires photovoltaïques.

1. Utiliser au maximum l'énergie des panneaux solaires :

Les batteries vous permettent de stocker l’énergie solaire pour l’utiliser le soir et la nuit. Avec l’installation d’une batterie solaire, vous importerez moins d’énergie d’EDF, et vous économiserez sur vos factures d’électricité. Nous pouvons donc parler ici d’optimisation de l’auto-consommation (hybride), couplé à vos panneaux solaires photovoltaïques.

2.Profitez de la recharge en heures-creuses via EDF :

Si vous n’avez pas de batterie solaire, les tarifs en fonction de l’heure d’utilisation risquent d’augmenter considérablement vos factures d’électricité. Mais une batterie disposant d’un « stock » d’énergie (la capacité) en kWh, et suffisamment de panneaux solaires peuvent vous alimenter pendant ces périodes de pointe où le prix de l’électricité est plus élevé.

Certains systèmes de batteries (par exemple SIGENERGY) sont capables de faire ce type d’arbitrage intelligent, pour se recharger avec de l’électricité du réseau en dehors des heures de pointe lorsque cela s’avère judicieux. Par exemple, s’il semble qu’il n’y aura pas assez de soleil pour recharger les batteries le lendemain via les panneaux photovoltaïques, en couplant un prévisionnel météo.

3. Continuer à avoir de l'énergie en cas de coupure EDF (mode "back-up")

Toutes nos gammes de batteries proposées sont capables de fonctionner en ilôtage, c’est à dire sans la présence d’EDF. Ainsi, vous pouvez bénéficier d’une fonction dite de « secours » (= backup) partielle ou totale pour sécuriser vos charges dans l’habitation. En journée, si une coupure EDF intervient, vous pourrez continuer à bénéficier de l’énergie solaire, via vos panneaux.

Notre sélection de batteries solaires

Quels sont les différents types de batterie solaire ?

L'évolution des batteries solaires : le déclin des batteries plomb

Les batteries pour panneaux solaires ont connu une évolution significative, marquée par le déclin des anciennes technologies telles que les batteries solaires GEL et au plomb (marque Hoppecke, Victron Energy, Enersys, etc.). Autrefois populaires, les batteries solaires GEL, avec leur électrolyte sous forme de gel, et les batteries AGM (Absorbed Glass Mat), bien que peu exigeantes en entretien et offrant une durée de vie relativement longue, sont désormais dépassées.

Leurs performances et durée de vie, généralement entre 800 et 900 cycles pour le GEL et jusqu’à 10 ans pour l’AGM, font pâle figure face aux avancées des batteries lithium. De même, les batteries au plomb ouvert, malgré leur durée de vie en cyclage améliorée, requièrent un entretien conséquent et sont limitées par leur design non étanche.

Un développement intéressant dans la technologie au plomb est l’introduction du composite plomb-carbone. Cette innovation améliore la durabilité et les performances des batteries en intégrant du carbone dans les plaques de plomb, ce qui réduit la sulfatation et augmente le nombre de cycles de recharge. Ce type de batterie représente une option viable pour ceux qui cherchent un compromis entre coût et efficacité énergétique, bien qu’elle ne rivalise absolument pas avec les performances supérieures des batteries au lithium.

Aujourd’hui, les batteries au plomb traditionnelles sont encore vendues dans des kits solaires d’entrée de gamme, tandis que les batteries AGM, en raison de leur prix très bas, permettent d’avoir des installations à bas coût, notamment pour des camping-cars.

Un exemple de kit solaire entrée de gamme avec batteries GEL. La pérénité d'une telle installation sera clairement faible !

La supériorité technique des batteries solaire Lithium-ion :

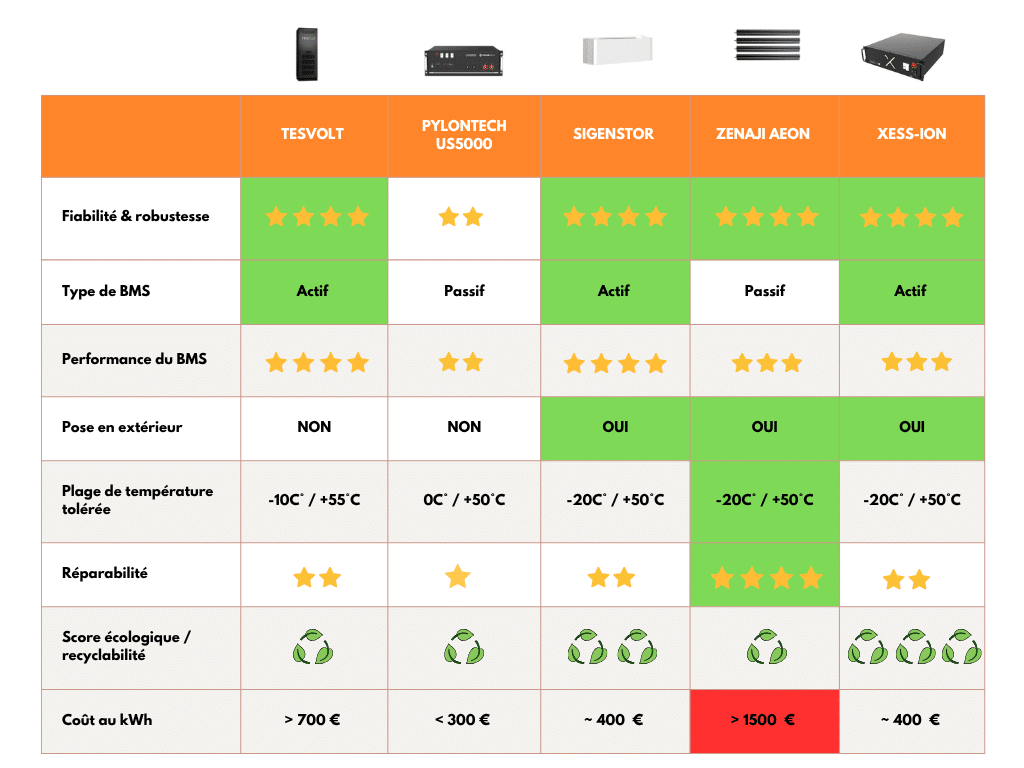

Les batteries solaires lithium-ion, grâce à leur compacité et durée de vie élevée, se sont rapidement imposées comme la technologie de choix pour le stockage de l’énergie solaire. Elles offrent une efficacité énergétique supérieure et une durée de vie nettement plus longue que les batteries GEL et plomb, marquant ainsi un tournant dans le stockage d’énergie solaire. Les batteries lithium sont dotées d’un système de gestion interne électronique, un BMS, qui va optimiser la décharge et la charge en fonction des tensions des panneaux solaires et de l’onduleur-chargeur utilisé. Les capacités varient entre 2 jusqu’à 10 kWh par élément, en fonction des marques de batteries. La puissance de décharge peut aller jusqu’à 5000W pour certains modèles. La qualité du BMS influencera aussi sur la durée de vie de la batterie lithium, et de sa capacité en décharge et donc en énergie restituée.

Technologies batteries dites "alternatives" : Nickel-Fer, Titanate de Lithium, et Sodium-ion :

Les batteries sodium-ion ne sont toujours pas disponible commercialement (au 30/07/2025).

En parallèle, d’autres technologies émergentes, telles que les batteries Nickel-Fer, Titanate de Lithium, et Sodium-ion. Les batteries Nickel-Fer, connues pour leur robustesse et longévité, se distinguent par leur capacité à résister à des cycles de charge et décharge profonds sans dégradation significative, tout en assurant une décharge rapide si nécessaire. Elles sont idéales pour des systèmes solaires off-grid. Elles peuvent délivrer jusqu’à 8000 cycles, et leur électrolyte peut être renouvelé. Elles peuvent être déchargées à 0% sans risque. Le prix est d’environ 600 € le kWh.

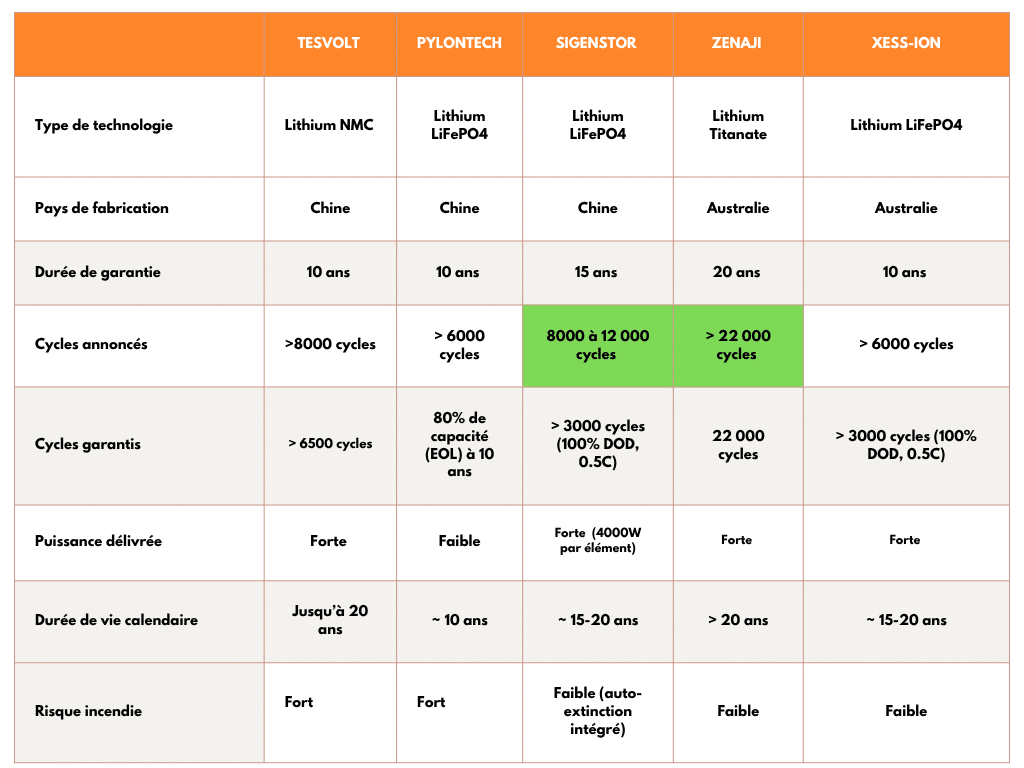

La technologie de batterie solaire au Titanate de Lithium, quant à elle, offre une charge extrêmement rapide et une durée de vie étendue, même dans des conditions climatiques extrêmes. Bien que coûteuse, les batteries solaires lithium titanate ont la meilleure garantie du marché (20 ans pour les Zenaji), soit 10x celle d’une batterie plomb AGM Hoppecke ou Victron ! Le prix en revanche est environ 3x fois plus élevé qu’une batterie lithium classique.

Enfin, les batteries Sodium-ion émergent comme une alternative prometteuse, offrant une solution plus abordable et écologiquement durable. Bien qu’elles soient encore en phase de développement, ces batteries sont envisagées pour des applications à grande échelle, en raison de leur faible coût de production et de l’abondance du sodium. Leur capacité énergétique est un peu plus basse que les batteries solaires lithium, en raison d’une densité énergétique d’environ 130 Wh / Kg, contre 160 pour les batteries LiFePO.

La transition vers des technologies de batteries plus avancées, notamment le lithium-ion, le Nickel-Fer, le Titanate de Lithium, et le Sodium-ion, reflète les progrès continus dans le domaine du stockage de l’énergie solaire. Cette évolution promet une efficacité accrue, une meilleure durabilité et une empreinte écologique réduite, ouvrant la voie à une ère nouvelle et plus durable de l’énergie solaire.

Pourquoi les batteries solaires lithium sont supérieures aux batteries plomb (AGM, OPZs) ?

La différence la plus notable entre la technologie lithium (LIFEPO par exemple) et des batteries AGM/GEL de type Hoppecke ou Enersys, réside dans la capacité de charge/décharge. Le graphique ci-dessous décrit la capacité en fonction du pourcentage de la capacité nominale par rapport au taux (ou à la vitesse) de décharge (en puissance). Avec des taux de décharge très élevés de la batterie, la capacité d’une batterie plomb-acide AGM/GEL n’est que de 60% de sa capacité nominale :

De ce fait, dans des systèmes solaires où la batterie est fortement sollicitée ou régulièrement avec des pics de décharge, une batterie lithium d’une capacité plus basse aura une capacité UTILISABLE plus importante qu’une batterie plomb-acide d’une capacité similaire. Autrement dit, à capacité similaire, la batterie lithium coûtera certes plus cher, mais vous pourrez utiliser une capacité plus basse puisqu’il n’est pas nécessaire de la surdimensionner pour absorber les pics de décharges.

💡 Info à retenir : Les batteries lithium fer phosphate (LiFePO4) autorisent une profondeur de décharge bien supérieure à celles des batteries plomb & Nickel-Fer, ce qui rend le système de batteries plus efficient et plus économique au final.

L’autre avantage des batteries solaires lithium LIFEPO, par rapport aux batteries plomb AGM/GEL, réside dans la capacité en cycle (la durée de vie). La technologie LIFEPO4 a en effet environ 10x plus de capacité en cycle par rapport aux meilleures batteries OPZs. Cela rend le coût du kWh stocké beaucoup moins élevé qu’en plomb, ce qui veut dire que la batterie lithium n’aura pas besoin d’être remplacée sur la durée de vie du système solaire :

💡 Info à retenir : Les batteries lithium fer phosphate (LiFePO4) permettent une restitution de l'énergie bien plus rapide et plus linéaire que les batteries plomb-acide et Nickel-Fer.

Comment fonctionne une batterie solaire ?

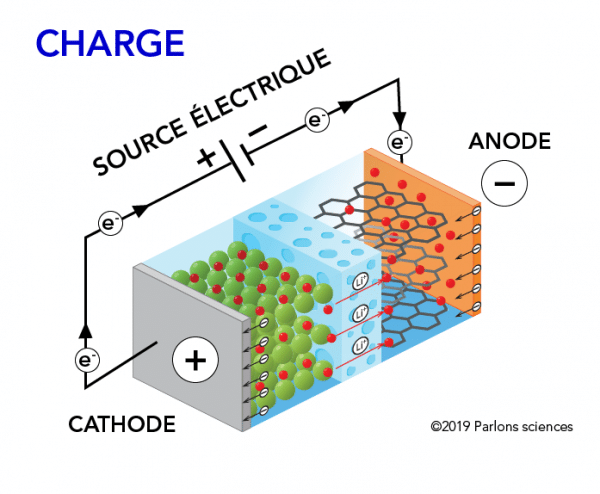

Une batterie solaire peut être imaginée comme une sorte de « sandwich » électrochimique utilisé pour stocker de l’énergie. D’un côté, vous avez l’anode, et de l’autre, la cathode. Entre les deux, il y a une interface conductrice ionique, appelé électrolyte et un séparateur.

Les électrons chargés négativement de la batterie se concentrent à l’anode. Comme les opposés s’attirent, ils veulent aller vers la cathode chargée positivement en électricité dans la batterie. L’électrolyte joue le rôle de tampon, empêchant les électrons d’emprunter le chemin le plus court de la batterie (qui provoquerait un court-circuit électrique !).

Le fait de relier l’anode et la cathode à l’aide d’un fil extérieur permet aux électrons de la batterie de circuler. Ce flux d’électrons est ce que nous appelons l’électricité.

Dans les batteries solaires rechargeables (que l’on appelle techniquement batteries « secondaires », à l’opposé des piles à usage unique), on utilise une source d’énergie externe pour inverser le flux de courant (via des panneaux solaires par exemple). L’énergie est ainsi stockée (on parle de kWh), en vue d’une utilisation ultérieure, ou d’une recharge via le panneau solaire.

Quelles sont les différents types de cellules ?

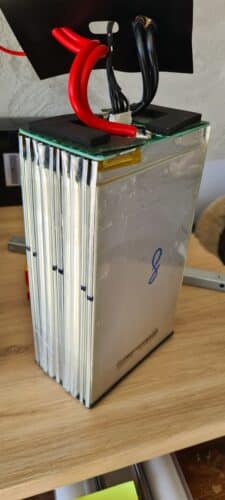

Nous rencontrons trois types de cellules dans les batteries solaires lithium : les cellules de type « poche » (pouch-cell en anglais), à feuillet, les cellules dites « prismatiques », rectangulaires, et les cellules cylindriques :

Elles sont généralement construites comme un rouleau à l’intérieur de cylindres métalliques appelés cellules. Un système de stockage d’énergie domestique peut comporter des milliers de ces cellules de batterie cylindriques. Nous pouvons aussi retrouver une construction de type rectangulaire, qu’on appelle prismatique. Enfin, il y a les conceptions à feuillet « pouch-cell » que l’on retrouve chez Pylontech notamment :

💡 Info à retenir : Dans un soucis de proposer les batteries lithium les plus robustes et durables, notre choix s'est porté quasi exclusivement sur des cellules prismatiques. Seules les PYLONTECH proposés au catalogue intègrent des cellules poches.

Le type de cellules lithium la plus robuste et durable reste les prismatiques. On retrouve ce format dans les batteries DEYE, BYD, TESVOLT, SIGENERGY, etc … qui présentent des niveaux de performances supérieures.

🔵 Cellule cylindrique

- 📏 Petit format (ex: type 18650, Ø 18 mm, H 65 mm)

- 🛡️ Coque rigide

- 🔋 Capacité individuelle faible

- ✅ Intègre des dispositifs de sécurité

- 💰 Coût relativement bas

🟦 Cellule prismatique

- 🧱 Coque rigide

- 📦 Taille plus grande

- ⚡ Capacité individuelle élevée

🟨 Cellule à poche (pouch)

- 📄 Coque souple

- 📏 Grande taille

- ⚡ Capacité individuelle élevée

- 🔄 Déformation géométrique lors de la (dé)charge

La puissance en watt ET l'énergie de la batterie en kWh : à ne pas confondre ...

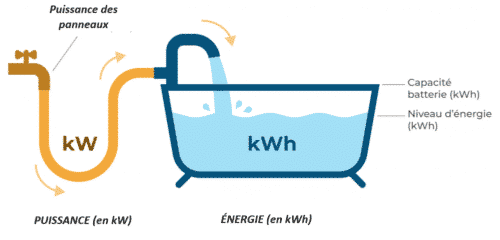

Dans notre guide de l’autonomie solaire, nous expliquions la distinction à faire entre la puissance (« power ») et la densité énergétique (ou la capacité). Je remets ci-contre le schéma de la baignoire qui est simple à comprendre :

En ce qui concerne les batteries, une analogie utile est celle de l’eau qui s’écoule dans un tuyau vers un récipient, sauf que l’eau serait l’électricité, et la puissance (« power ») serait le débit :

La puissance (kW), ou power en anglais, est la vitesse à laquelle l'eau s'écoule dans le tuyau, dans ou hors du récipient.

L’énergie (kWh), ou la capacité, est la quantité d'eau que le récipient peut contenir.

💡 Info à retenir : Les batteries lithium fer phosphate (LiFePO4) permettent une restitution de l'énergie plus rapide et plus linéaire que les batteries plomb-acide et Nickel-Fer.

La plupart des batteries solaires lithium-ion ont une puissance maximale continue comprise entre 3 et 5 kW. Une Pylontech US5000 par exemple, a une puissance de 2.4 kW continue, et jusqu’à 5KW en crête. Si je souhaite un jour obtenir une puissance de 10 kW de mon système de batteries, je devrai ajouter une deuxième batterie.

Nickel-Fer, NIFE, Lithium LFP, NMC, Sodium ? Que choisir ?

Il y a encore quelques années, lorsqu’on évoquait le stockage sur batteries, il y avait fort à parier que vous étiez dans une situation de type site isolé (off-grid). Et pour cause, le tarif des batteries lithium-ion notamment était 4 à 6x fois supérieur à celui d’aujourd’hui.

La technologie dominante il y’a une dizaine d’années était encore le plomb-acide (OPZs notamment de la marque Victron, Hoppecke). Il y’avait aussi les batteries AGM ou GEL, toujours en technologie plomb. La technologie plomb-acide présentait des inconvénients (encombrement, durée de vie limitée, dégagement gazeux, intolérance aux cyclages profonds, etc …) et demandait une maintenance régulière, ce qui était complexe. En outre, malgré leur prix assez bas de prime abord, il fallait prendre en compte la capacité faible disponible car la décharge maximale était limitée à 30%, et ce pour conserver une durée de vie correcte !

Graphique montrant l'évolution des tarifs au kWh entre les batteries plomb et lithium depuis 2014. Source : données BloombergNEF & IEA.

🔁 Recyclage des batteries plomb-acide : avantages et limites

✅ Avantages

- Taux de recyclage très élevé : plus de 95 % dans les filières organisées.

- Technologie mature : processus industriel bien rodé.

- Économie circulaire : le plomb recyclé est réutilisable sans perte de qualité.

- Filières bien structurées en Europe, aux États-Unis et dans certains pays industrialisés.

⚠️ Inconvénients

- Risque sanitaire élevé : le plomb est un neurotoxique puissant.

- Recyclage polluant dans les pays sans réglementation stricte (Asie, Afrique...).

- Traitement chimique lourd pour l’acide sulfurique (H₂SO₄).

- Durée de vie courte → plus de cycles de remplacement → plus de déchets.

- Transport énergivore à cause du poids important des batteries.

Le prix des batteries lithium a donc diminué drastiquement, pour s’établir au même niveau que celui des batteries GEL/AGM au plomb depuis quelques années désormais. Compte tenu du potentiel limité d’innovation technologique des batteries plomb-acide, et leur coût fixe de production, le tarif n’a pas évolué depuis plusieurs années.

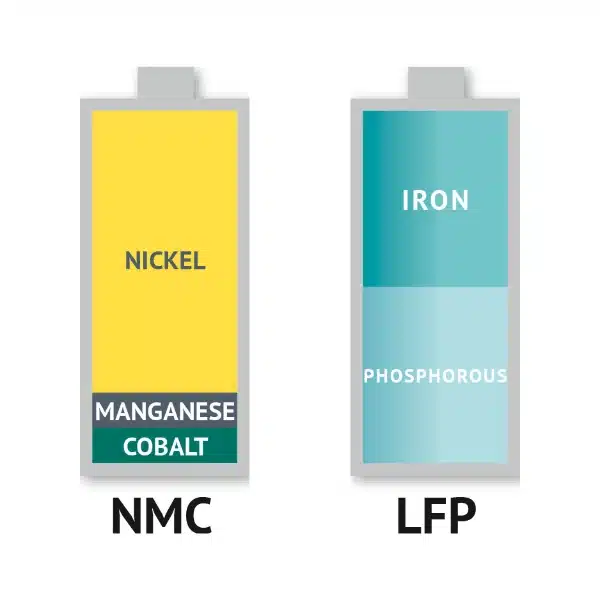

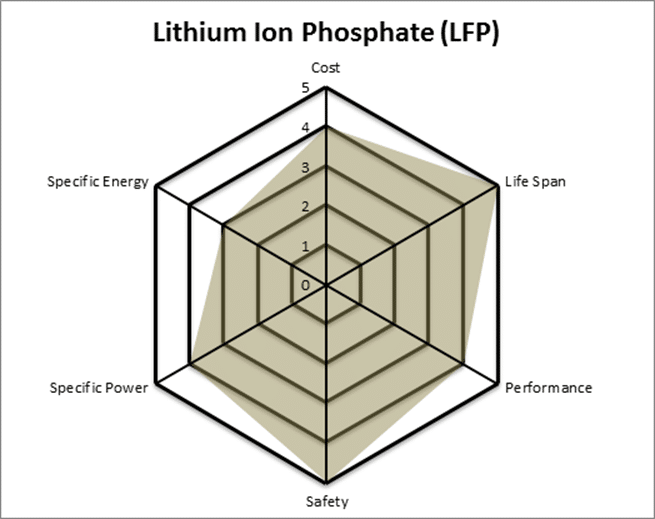

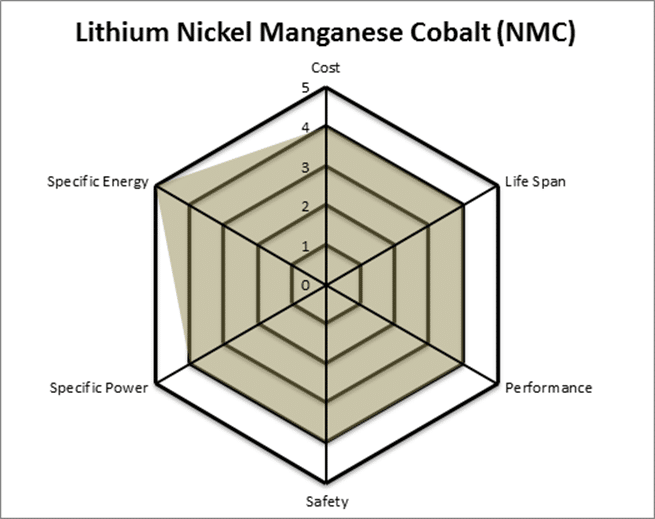

Les deux principales technologies dans les batteries solaires lithium sont le nickel-manganèse-cobalt (NMC) et le lithium-fer-phosphate (LifePO). La TESVOLT HV par exemple utilise des cellules NMC Samsung SDI, tandis que les batteries à usage résidentiel telles que DEYE, BYD ou XESS-ION utilisent exclusivement du LifePO4. Cette dernière technologie est plus stable, plus sécuritaire et offre une durée de vie de plus en plus élevé (jusqu’à 10 000 cycles pour SIGENERGY notamment).

On remarquera que chaque batterie possède des spécificités propres, mais que le LifePo4 l’emporte sur le nombre de cycles, la stabilité thermique, et la durée de vie. La technologie NMC en revanche grâce à sa densité énergétique supérieure se retrouve parfois plus fréquemment dans les véhicules électriques.

Les batteries lithium et le recyclage des métaux :

Le taux de recyclabilité des batteries lithium NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) est généralement plus élevé que celui des batteries LFP (Lithium-Fer-Phosphate), en raison de la valeur marchande des métaux qu’elles contiennent. Le nickel et le cobalt, présents en quantité significative dans les NMC, sont récupérés lors du recyclage, avec des taux de valorisation pouvant dépasser 90 % pour certains composants. En revanche, les batteries LFP, bien que plus stables et durables, contiennent des matériaux moins coûteux et donc moins rentables à recycler, ce qui limite aujourd’hui leur taux de recyclage effectif, souvent inférieur à 50 % dans les filières industrielles classiques.

🔋 Recyclage des batteries lithium LiFePO₄ : avantages et limites

✅ Avantages

- Aucune matière toxique majeure : pas de cobalt ni de plomb.

- Stabilité chimique excellente → moins de risque d’incendie ou de fuite.

- Longue durée de vie : jusqu’à 4000–6000 cycles → moins de déchets.

- Peu de maintenance : pas de dégazage, pas d’acide à traiter.

- Technologie recyclable à moyen terme (secteur en structuration).

⚠️ Inconvénients

- Filières de recyclage encore émergentes : peu d’usines capables de recycler le phosphate de fer à grande échelle.

- Coût du recyclage élevé vs la valeur marchande des composants (pas de métaux précieux).

- Technologie encore peu standardisée : formats, chimies, intégration → complexité du tri.

- Production énergivore : extraction et raffinage des matériaux (lithium, cuivre...).

Quelle est la batterie solaire la plus économique sur le long-terme pour mon installation ?

Dans l’achat d’une batterie solaire, il est essentiel de calculer le coût du kWh restitué sur la durée de vie totale de la batterie. Cela se calcule grâce à plusieurs paramètres :

- La profondeur de décharge (« DOD »). Plus la batterie solaire acceptera une DOD élevé, sans dégradation, plus vous aurez d’énergie utile à décharger.

- La capacité de cyclage, ou EOL. Elle indique le nombre de cycles que la batterie solaire pourra endurer avant qu’elle n’atteigne sa capacité de fin de vie.

- Le rendement : exprimé souvent en %, il indique les pertes électriques liées aux processus électrochimiques de charge/décharge interne à la batterie. Les meilleurs batteries lithium ont par exemple un rendement qui approche les 95%.

Comparaison des tarifs au kWh de batteries

250€

280€

254€

270€

463€

600€

✅ Données utilisées (70 % DOD) :

| Technologie | Prix €/kWh | Cycles à 70 % DOD | Coût par 1000 cycles (€) |

|---|---|---|---|

| AGM | 250 | 1500 | 166,7 |

| GEL | 280 | 1800 | 155,6 |

| OPzS | 254 | 2000 | 127,0 |

| LiFePO₄ (Pylontech) | 270 | 4000 | 67,5 |

| SIGENERGY (LiFePO₄ haute cyclabilité) | 463 | 10000 | 46,3 |

| Nickel-Fer (NiFe) | 600 | 3500 | 171,4 |

Comparatif Prix/kWh des Technologies de Batteries Solaires (à 70 % DOD)

Prix vs Durabilité : Bien que les batteries AGM et GEL restent les moins chères à l'achat, leur coût par cycle est 3 à 4 fois plus élevé que les technologies lithium.

SIGENERGY en tête : Grâce à sa capacité de 10 000 cycles à 70 % de décharge, SIGENERGY affiche le meilleur coût par cycle du marché (46.3 € pour 1000 cycles), tout en offrant des fonctions avancées comme l’arbitrage tarifaire et l’optimisation réseau.

Nickel-Fer : Malgré leur robustesse et durabilité extrême, leur coût initial élevé combiné à un cycle plus limité à 70 % DOD les rend moins intéressantes économiquement dans cette configuration. Toutefois, elles présentent l'avantage d'être reconditionnable. En remplacant leur électrolyte, la capacité initiale peut être dans certaines conditions complètement récupérée.

Batteries solaires : garanties et critères de performances

Dégradation de la Batterie (EOL) : Critère Primordial

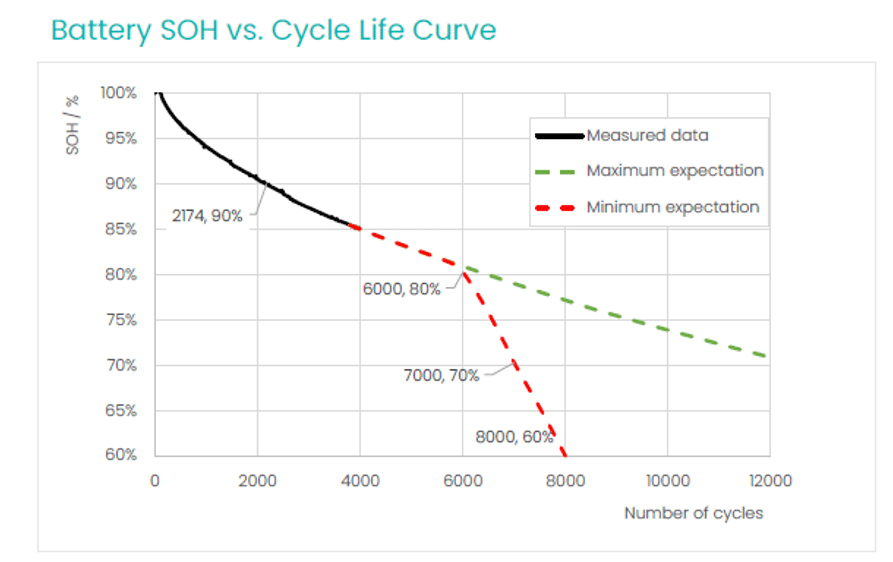

Quelle sera la capacité de votre batterie solaire à la fin de sa garantie ? 70 % après 10 ans est une valeur typique. Il s’agit de la fameuse « EOL ». Les constructeurs donnent des abaques qui déterminent le nombre de cycles atteignables par la batterie avant que sa capacité résiduelle ne franchisse le fameux seuil « EOL » (= end of life).

Analyses de garanties batterie :

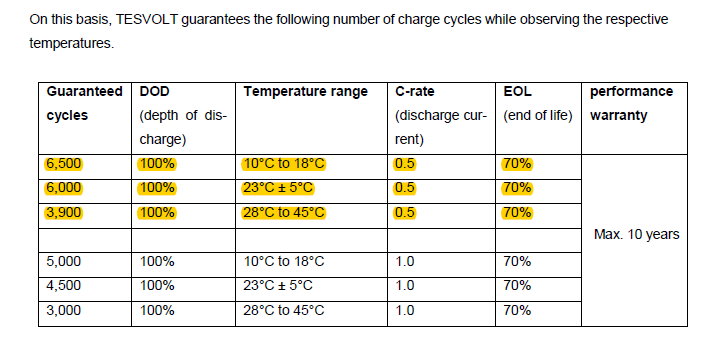

Avec la batterie solaire TESVOLT TS48V par exemple, on constate que les batteries sont garanties 6500 cycles à 100% de décharge, pendant 10 ans. Autrement dit, vous pouvez les cycler 6500 fois à 100% pendant 10 ans et vous ne devriez pas descendre en dessous des 70% de capacité résiduelle à l’issue de ces cycles !

Analysez scrupuleusement les contrats de garanties des constructeurs !

Certains constructeurs de batteries (Zendure, ANKER, etc ...) ne proposent pas de contrat de garantie explicite. Comparez donc méticuleusement chaque batterie solaire avant de faire votre choix. En cas de litige ou de SAV, la règle générale étant d'avoir un contrat le plus clair possible pour éviter toute dispute sur le fond.

Si certains fabricants proposent un document contractuel clair établissant le nombre de cycles garantis par la batterie en fonction de conditions opérationnelles (profondeur de décharge, vitesse de décharge) et/ou environnementales (températures ambiantes), d’autres sont beaucoup plus opaques et ne mettent en avant qu’une durée de garantie globale. Cela est insuffisant en cas de litige car les batteries lithium se dégradent inéluctablement, peu importe le nombre ou la profondeur de cycles subit. L’implication est majeure : votre batterie solaire pourrait tomber en panne au bout de 5 ans seulement avec 6000 cycles au compteur, et le constructeur pourrait refuser la prise en charge au motif que le nombre de cycles était trop important, si ce critère n’était pas spécifié clairement dés le départ.

Lien vers des exemples de garanties de batteries solaires :

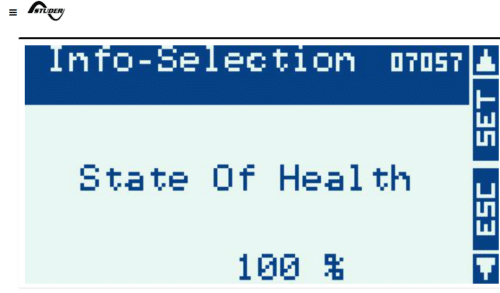

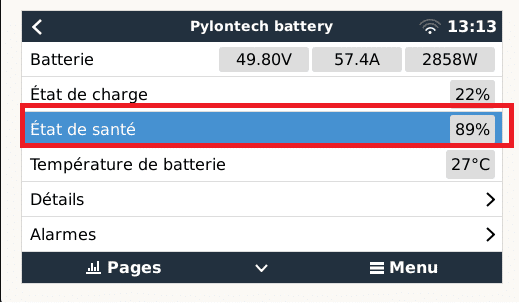

État de santé de votre batterie solaire : le SOH

L’autre notion importante à retenir est celle de la SOH, signifiant « state of health » (état de santé) de la batterie, indique sa capacité résiduelle. Un SOH de 98 % indique que la batterie conserve 98% de sa capacité d’origine.

Il faut aussi garder à l’esprit que la qualité de fabrication d’une cellule lithium impactera sa durée de vie calendaire, c’est à dire sa durée de vie hors usure (qu’on l’utilise ou pas). Sur TESVOLT ou SIGENERGY par exemple, la dégradation extrapolée est très basse, à environ 70% au bout de 16 ans d’utilisation intensive à 100% de DOD.

Dégradation attendue d'une batterie TESVOLT TS48

Retour d'expérience terrain : comparaison de dégradation entre Pylontech et TESVOLT :

L’une des premières installations solaires autonomes que nous avions réalisés fut avec une batterie TESVOLT. Nous avons récemment fait un reportage vidéo chez notre client, près de 5 ans après la mise en oeuvre du système. Nous avons pu constaté que les promesses du constructeur TESVOLT étaient tenues : la dégradation était nulle, pour un usage quotidien intensif (site isolé).

A l’inverse, il y’a 4 ans également nous installations nos premières batteries lithium LFP, avec les Pylontech US2000. Sur la capture d’écran à droite, on peut constater qu’avec un usage également relativement intensif chez notre client, le SOH a perdu quasiment 10 points, ce qui est assez conséquent.

Conclusion : notre expertise pour vous accompagner

En conclusion, il est crucial de bien comprendre les enjeux liés au choix technique que vous ferez pour votre batterie solaire. Cela aura un impact sur la sécurité, mais aussi sur la rentabilité et le bon fonctionnement de votre projet sur le long terme. Toutes les batteries ne se valent pas !

La transition vers des technologies de batteries plus avancées, notamment le lithium-ion, le Nickel-Fer, le Titanate de Lithium, et le Sodium-ion, reflète les progrès continus dans le domaine du stockage de l’énergie solaire. Cette évolution promet une efficacité accrue, une meilleure durabilité et une empreinte écologique réduite, ouvrant la voie à une ère nouvelle et plus durable de l’énergie solaire.